La destra esiste. In epoca moderna almeno dalla Convenzione nazionale francese, 20 settembre 1792, con la proclamazione, il giorno successivo, della Repubblica francese (la prima). Questi i raggruppamenti. La Montagna, a sinistra. La Gironda, a destra. I deputati non schierati, al centro, nell’area della Pianura o della Palude. Son passati oltre duecento anni. Sono rimaste la sinistra, la destra e anche la palude. Non si tratta solo di una geografia, di dove collocarsi; anche di un certo modo di vedere, si sentire, di pensare, di agire.

Pochi decenni più tardi, alla morte di Hegel (1831), anche la sua scuola si divise tra una sinistra e una destra, caratterizzando, così, gli sviluppi successivi, sino a Marx e oltre. Uno schema interpretativo, nell’esercizio del pensiero e nel vissuto conflitto delle idee, tuttora vigente. Nonostante sia sempre stato e da qualche tempo sia particolarmente attivo un altro partito: quello di chi cerca di confondere le acque con la cosiddetta antipolitica, come in quella notte, con le parole usate dallo stesso Hegel, in un famoso passo della prefazione alla Fenomenologia dello spirito, in polemica con Schelling, “nella quale tutte le vacche sono nere”.

Invece le distinioni rimangono e la destra esiste. Non solo con i suoi disvalori, anche con le sue convinzioni. Diverse dalle nostre. Veniamo alla storia più recente. Due anni fa, il 20 gennaio 2017, ha avuto inizio la presidenza di Donald Trump. Provocando uno choc planetario. Un soggetto che un anno prima, nel gennaio 2016, nel corso di un’iniziativa elettorale in Iowa, se ne uscì così: “Potrei stare in mezzo alla Quinta Strada e sparare a qualcuno, e non perderei nemmeno un elettore”. La versione disinibita di una nuova destra reazionaria.Dalle citazioni del “duce” alle simpatie del Ku Klux Klan nei suoi confronti, dagli atteggiamenti xenofobi alle battute sessiste, non solo folclore trash, anche l’annuncio di una radicale rottura con la tradizione liberal.

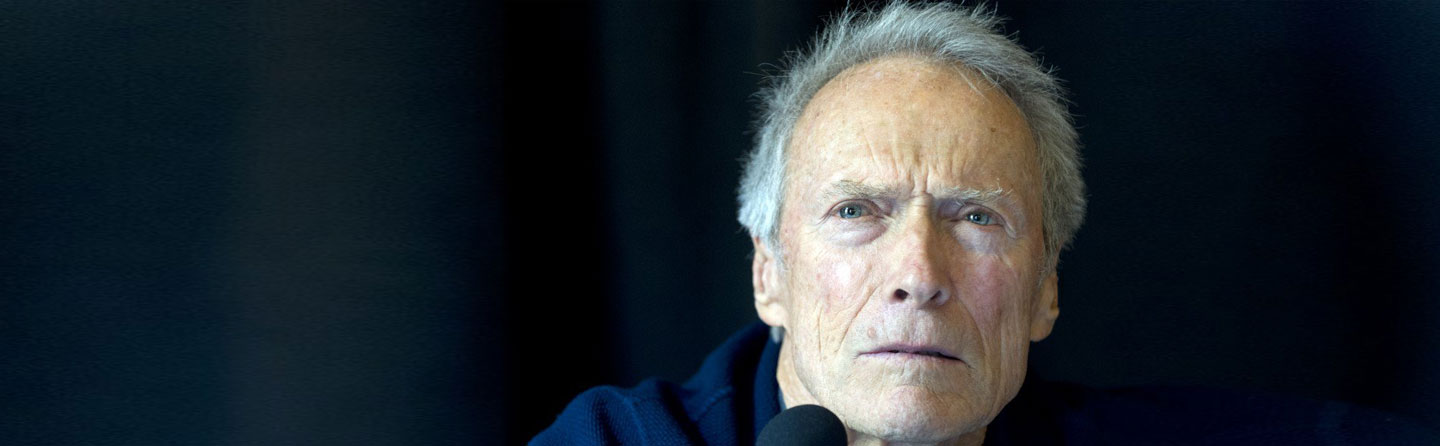

Dal mondo della cultura e dello spettacolo, silenzio e imbarazzo. Unica voce fuori dal coro quella di Clint Eastwood, il quale, all’inizio di agosto del 2016, nel corso di un’intervista ad “Esquire”, si espresse in questo modo: “Trump dice molte cose stupide, ma lo voto perché è sincero, in un’epoca di buonisti e leccaculo”.

Che Clint Eastwood, dagli anni Cinquanta schierato col partito repubblicano, si sia detto a favore della candidatura di un soggetto come Donald Trump può dispiacere; tuttavia non sorprende. Ciò non diminuisce il suo rilievo nella storia del cinema: da Sergio Leone ai film che, specie negli ultimi anni, ha girato come regista. Forse contribuisce a ricordarci che anche i miti possono prendere delle cantonate. Tra gli ulteriori motivi addotti da Eastwood per la sua scelta, il fastidio per la “pussy generation”, il fighettismo, fenomeno che, come sappiamo, coinvolge un’ampia compagnia di giro.

Clint Eastwood, sulla soglia dei novanta, nato il 31 maggio 1930, in un’età in cui potrebbe occuparsi delle memorie, continua a sfornare un film dietro l’altro. I suoi temi: un certo fastidio per i prepotenti; il fattore umano nonostante la burocratizzazione della società; la vita messa a rischio; la gente più semplice capace di rialzarsi proprio quando è al tappeto.

Dicevo degli ultimi anni in un crescendo: Da Million Dollar Baby (2004) a Gran Torino (2008); da Invictus (2009) a Hereafter (2010); da J. Edgar (2011) ad American Sniper (2014); da Sully (2016) a 15.17-Attacco al treno (2018); sino a Il corriere (The Mule), sceneggiatura di Nick Schenk (2019).

All’inizio e alla fine, la stessa immagine: un anziano, gran cappello di paglia calato sugli occhi, che coltiva fiori. Solo che è in carcere. Si tratta di Earl Stone, in una storia che riprende quella vera di Leo Sharp, il novantenne che negli anni Ottanta si prestò a farsi corriere della droga per il cartello messicano e di cui scrisse il “New York Times”.

Lo stile piano, asciutto, senza orpelli o retorica. Stando al linguaggio che piace a Eastwood, per nulla fighetto. Il focus sull’uomo comune, l’every man figlio dell’ordinary people. Sia chiaro: Earl è tutt’altro che innocente. Partecipa al gioco della vita commettendo una varietà di errori. Quello di essersi piegato al crimine, molto grave; ma, stando al film, non il più grave.

Earl Stone si riconosce, infatti, con disarmante sincerità, colpevole. La cattura, da parte dell’agente Colin Bates (Bradley Cooper), d’intesa con il capo della Drug Enforcement Administration (DEA), l’agenzia federale antidroga (Laurence Fishburne), per lui, in fondo, rispetto alla situazione in cui si è messo, una specie liberazione. Sono due, in circostanze divese, i dialoghi tra loro: in entrambi, sullo stesso piano.

Più importanti, alla fine, i rapporti da recuperare con la famiglia, con la nipote Ginny (Taissa Farmiga), con la figlia Iris (interpretata da Alison Eastwood), con la moglie Mary (Dianne Wiest), che Earl Stone raggiunge, dopo aver appreso che è malata, nonostante i guai in cui si è cacciato, standole vicino e condividendo con lei gli ultimi momenti. Questa la sfida che lo mette davvero alla prova e rispetto alla quale cerca di essere all’altezza.

Dicevo del trumpismo di Eastwood. Lo si coglie, per quanto espresso in modo più implicito, per esempio per come viene descritta la criminalità messicana, facendo tornare alla mente il tema della costruzione del famigerato muro al confine tra Usa e Messico, oggi trasformatosi nell’ipotesi di un reticolato. Ottimo Andy García nelle vesti del “capo” dotato di umanità ed empatia.

Oppure nel distacco rispetto al tema dei diritti civili, a volte allusivo, a volte provocatorio, dalle persone omosessuali ai neri (ai quali Earl, pure soccorrendoli, si rivolge col vieto epiteto di “negri”). O nell’insistita polemica nei confronti di Internet.

E’ ben reso il contrasto tra la fragilità del grande vecchio, lo sguardo catturato dai fiori, per coglierne il sempre nuovo dischiudersi, e la storia criminale nella quale si trova intrappolato, anche se, apparentemente, a fin di bene, per riscattare la casa pignorata, per dare una mano agli amici nella ricostruzione di un circolo ricreativo, per pagare le tasse universitarie alla figlia.

L’inquadratura in viaggio, al volante del pickup, berretto e occhiali da sole, di quell’insospettabile vecchietto, segnato dal tempo, serrato nelle spalle, con una postura leggermente piegata in avanti, disilluso, non cinico, colpito, non sconfitto, mentre canticchia Dean Martin, è destinata a rimanere.

La destra esiste ed esistono le personalità di destra. Nel caso di Clint Eastwood, stiamo ai suoi film, buoni o cattivi. Il corriere fa parte dei primi.