Si chiude un tormentato anno scolastico per alunni, genitori, dirigenti e professori. Come sempre, si dirà, nel nostro paese. Ma quest’anno segna anche una delle fratture più nette fra il mondo politico e il mondo della scuola: la lacerazione prodotta dalla riforma della scuola fortemente voluta dal governo Renzi. Un nuovo soggetto politico di sinistra (ma su questo tema può costruirsi un’ampia trasversalità culturale) deve affrontare di petto questa che, a mio avviso, si può definire la tragedia pedagogica dei nostri tempi. Al di là, infatti, degli errori tecnici e burocratici, dell’arroganza e della superficialità con le quali sono state trattate le professionalità della scuola e i rapporti con i sindacati, ciò che è emerso con prepotenza è la dimensione ideologica (più o meno consapevole) che ha sorretto e sorregge l’intero impianto della Riforma.

Se è vero, come è vero, che ci troviamo di fronte ad una fase nuova, ad una ricostruzione culturale prima ancora che politica della sinistra sia riformista che radicale, la questione dell’istruzione va inserita nella più ampia critica a quel pensiero unico, come si dice con estrema semplificazione, che da troppi anni è egemone: una mentalità totalitaria che sta distruggendo la cultura e l’istruzione, considerando il sistema della formazione non più come creazione di conoscenze e di consapevolezze critiche ma come meccanismo standardizzato per plasmare gli individui. Una mentalità totalitaria, sia detto per chiarezza, che non si presenta con il volto truce della coercizione violenta, ma con il volto mite della banalità confusa con il buonsenso, della superficialità spacciata per semplificazione, dell’esattezza contrabbandata come verità.

Nell’area progressista, bisogna cominciare ad ammetterlo, non si è discusso abbastanza criticamente dell’imperante mistica della trasparenza e della normalizzazione coatta che aleggia su settori vitali e cruciali della società italiana.

Spesso ci si è inchinati davanti al totem di una concezione ipertrofica del controllo e della regolazione pubblica equivocandone il falso oggettivismo e la millantata equità sociale, senza comprendere che quelli che si stanno snodando sotto i nostri occhi sono sistemi, oltre che inefficaci e farraginosi, autoritari e coercitivi, ed in molti casi si qualificano come residui stanchi di un aziendalismo di facciata, già da qualche tempo in crisi nello stesso mondo delle grandi organizzazioni economiche e produttive.

Il moloch valutativo e la paranoia normalizzatrice, il culto delle procedure che si sostituiscono alla realtà, che rischiano di coprire il mondo della cultura e della formazione, nel cuore delle università e della scuola pubblica, costituiscono l’emblema di questa condizione ideologica, che ha consumato le libertà democratiche e ha consentito che prosperassero movimenti politici rozzi e pericolosi. Movimenti che si contrapponevano alla tendenza tecnocratica e utilitaristica con argomentazioni populiste se non plebee (nel senso, naturalmente, del proletariato straccione di marxiana memoria) e, ironico paradosso, trovavano e trovano il terreno spianato dalla desertificazione dello spirito critico operato da sistemi dell’istruzione fondati esclusivamente sull’efficienza (spesso presunta) e sulla quantità.

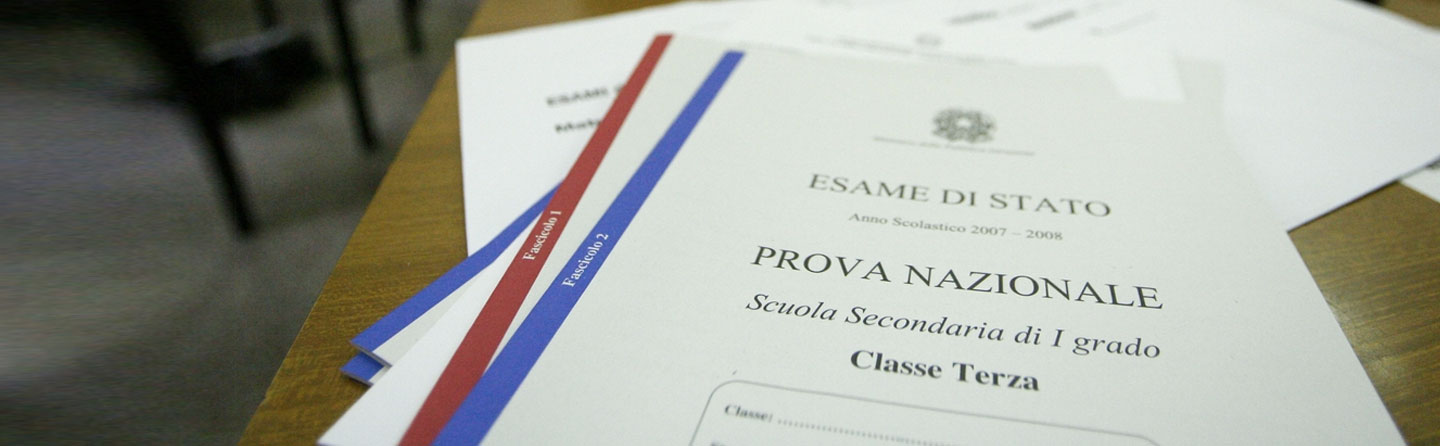

Dal meccanismo di definizione burocratico-amministrativa degli standard di eccellenza intellettuale per le carriere universitarie, che nemmeno il fascismo si sarebbe sognato di introdurre, alla diffusione dello schema Invalsi per la valutazione degli alunni e delle scuole, ci troviamo di fronte alla riproposizione, nei termini di una intollerabile burocratizzazione della formazione e della conoscenza, di un modello manipolatorio e centralistico di intervento sulle intelligenze di migliaia di docenti e studenti che può ricordare il versante più triste del Novecento.

Mentre in altri Paesi è in atto una radicale riconsiderazione critica di tali logiche, persino negli stessi ambienti politici e culturali che le hanno promosse, il nostro sistema universitario e scolastico sembra complessivamente inerte e passivo. Mancano per esempio all’appello, ed è triste riconoscerlo, i destinatari ultimi di questi processi: gli studenti e le loro famiglie che solo timidamente mostrano segni di reazione. Fondamentalmente sono i docenti e molti dirigenti (e di questo, forse, dobbiamo ringraziare la prepotenza del governo) ad aver cominciato a prendere coscienza della gravità della questione, che non è soltanto una questione sindacale o di organizzazione.

Forse mi sbaglio, ma se il nuovo soggetto politico che nasce sulle ceneri di una sinistra consumata e confusa facesse sua, con forza e convinzione, una battaglia per la riforma dei sistemi di valutazione (a cominciare dall’Invalsi) in favore di un modello discorsivo contro quello falsamente oggettivo, nel più ampio orizzonte di un mutamento di paradigma culturale, svolgerebbe un ruolo essenziale ed avrebbe un notevole successo anche in termini di consenso politico ed elettorale. Invertiamo la rotta. Per dirla con Montaigne-Morin, “meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. Meglio per noi, naturalmente, non per chi sogna una società di automi inconsapevoli della loro condizione di maggiordomi, sia pure senza livrea.